(本文摘自樊锦诗口述,顾春芳撰写的《我心归处是敦煌》)

相识未名湖,相爱珞珈山,相守莫高窟

我和老彭是大学的同班同学,老彭是我们班上的生活委员,同学们给他取了个外号叫“大臣”。

我一直叫他“老彭”,因为他年轻的时候白头发就很多。他和我们班同学的关系都很好,因为他办事认真,有责任心,给人的印象就是个热心诚恳、非常愿意帮助别人的人。这是我对他的第一印象。

老彭对我格外照顾,可我对恋爱非常迟钝。大概是三年级的时候,有一回我去图书馆,发现已经没有位子了,我就看见老彭在冲我招手,原来他给我留了个位子。这以后经常是他先到,占了座位就给我留下。

我和老彭之间没有说过我爱你,你爱我,我们也就是约着去未名湖畔散步,快毕业前我们在未名湖边一起合影留念。毕业分配后,老彭去了武汉大学,我去了敦煌。那时候我们想,先去敦煌一段时间也很好,反正过三四年后学校就可以派人来敦煌替我,到时候还是能去武汉。北大分别的时候,我对他说:“很快,也就三四年。”老彭说:“我等你。”谁也没有想到,这一分就是十九年。

彭金章先生

老彭去武汉大学历史系时,那时的武大还没有考古专业,只有历史专业,他一开始当谭戒甫老先生的助教。1976年武汉大学考古专业创办后,招收了考古专业第一届工农兵学员。老彭当系领导和考古教研室的负责人,主要负责教学,讲夏商周考古,另外还要带学生外出考古实习。他在武汉大学从零开始,建立了考古专业及第一批师资队伍。

1967年元月,他大哥大嫂对我说:“小樊,你们俩该结婚了。”就这样,在兄嫂的安排下,我到武汉去找老彭。

当时武大的青年教师是两个人一间宿舍,和老彭合住的那位同事当晚把房间让了出来,给我们俩当新房。结婚要买的新床单、新被子,都是老彭张罗,武大的同事还送给了我们《毛主席语录》、杯子什么的作为结婚礼物。我们买了糖果、茶叶、香烟,招待同事们。

那是1967年1月15日,我们就这么结婚了。

老彭这个人非常朴素,读书的时候就没什么像样的衣服。我给他准备了一双皮鞋、一条华达呢料子的裤子,结婚那天他就穿上了我给他准备的衣服。后来到上海我又特地找裁缝给他做了一件中式小棉袄。一直到生病离世,他都珍藏着这件小棉袄。

樊锦诗院长在家中,沙发上有一幅她与彭金章先生坐在鸣沙山的油画

(倪婉拍摄)

为什么我们俩经过风风雨雨,还能够不离不弃?我觉得那是因为我们就是那个时代的人。我们又是同学,互相理解。我们从来不会说“我爱你”,我们就是把最好的东西给对方。老彭知道我喜欢他,他也从来不跟我说狠话,也不愿意抛弃我这个人。

随着时间的推移,“十年动乱”已告结束,到了解决分居问题的时候了。老彭当时急切希望我尽快调往武汉。可是这时的我犯了犹豫,既对老彭有感情,想念孩子,想去武汉;又对敦煌产生了感情,想留在敦煌,为敦煌干点事。加上甘肃和武汉大学两方面的组织都坚决不放人,希望对方让步,双方争持了很长时间。不过即便在为调动的漫长拉锯阶段,我们俩都从没有为此红过脸。1986年,为了我们俩谁调动的问题,甘肃省委组织部、宣传部竟各派出一位干部找到了武汉大学的校长刘道玉,后来武汉大学没办法,就让老彭和我自己商量决定。就这样,老彭最后做出了调来敦煌的决定。老彭说:“我们两个人,总有一个要动,那就我走吧。”

我最感激老彭的就是,他在我还没提出来的时候,自己提出调来敦煌。如果他不提出,如果那时候他拿出他一家之主的威严,也许我就去了武汉。但是他没有,他知道我离不开敦煌,他做出了让步,如果没有他的成全,就不会有后来的樊锦诗。

我有一句话跟好多人说过,我说我们家的先生是打着灯笼都找不到的好人。一般的家庭都会因为这个问题解决不了,最终散了。但是他为我做了让步,放弃了自己热爱的事业,也放弃了自己亲手创立的武汉大学考古专业。

遇上了老彭这样的好人,是我一生的幸运。

樊锦诗与彭金章夫妇合影

老彭与莫高窟北区考古

到了敦煌后,老彭放弃了商周考古的教研事业,改行搞了佛教考古。他主持了莫高窟北区石窟两百多个洞窟的清理发掘工作。莫高窟北区石窟考古是研究所成立四十多年以来想搞清而没有搞清的问题。老彭很热爱这个工作,一跟人说起北区,就兴奋得停不下来。

他的第一项工作是对北区石窟进行统一编号,第二项工作是对编号的洞窟逐一进行科学的考古清理发掘,再对发现的遗迹和出土的遗物进行系统整理和研究,并撰写考古发掘报告,以探索北区石窟的性质与功能,以及与南区洞窟的关系等。

这项工作非常复杂。由于北区的洞窟没有门,里面的沙土都是成百上千年积累下来的。在那些发掘清理的日子,彭金章先生像一个民工一样,每天回家都是一身土。七年里,他对北区洞窟进行了六次考古发掘,几乎筛遍了北区洞窟里每一寸土,发掘出了大批珍贵文物。他最终确定了北区崖面现存洞窟总数为248个,其中243个为新编号的洞窟。连同南区的487个洞窟,莫高窟现存洞窟总数为735个,与唐代石碑所载莫高窟有“窟室一千余龛”的数字比较接近。

老彭对北区已经发现的大量遗迹和遗物进行考察和研究,他把北区崖面上的洞窟按功能和性质,分为六类:第一类是“禅窟”,就是供僧众禅修用的洞窟;第二类是“僧房窟”,就是过去供僧人日常起居生活用的洞窟;第三类是“僧房附禅窟”,也就是同一个洞窟具备生活和禅修两种功能;第四类是“瘗窟”,是用来瘗埋死去的僧人遗体和遗骨的洞窟;第五类是“礼佛窟”,顾名思义,是僧众、俗人向佛顶礼膜拜、举行佛事活动的洞窟,窟内有壁画或塑像;还有一类是“廪窟”,是用于储藏粮食等物品的洞窟。

在这六类中,僧房窟在敦煌地区是首次发现。老彭最后统计出僧房窟在北区现存50个。僧房窟主要用于僧人生活起居,所以窟内有土炕、土灶,还有通向窟外的烟道,放置灯盏的小壁龛。

最重要的是,25个瘗窟的发掘,不仅填补了这类洞窟在敦煌地区的空白,而且数量如此之多,为其他石窟群所罕见。

彭金章先生在莫高窟北区介绍洞窟情况(倪婉拍摄)

敦煌北区考古除了发现了重要遗迹外,还出土了许多重要遗物,比如他们首次在敦煌发现了波斯银币。还出土了大批西夏时期的文物和文献,如12世纪西夏文佛经、西夏文活字版《诸密咒要语》印刷品,后来被证实为世所罕见的重要文物。

北区考古还发现了残存四整页的文献。这是藏经洞里所没有的文字书写的文献。这件叙利亚文书使用的是从埃斯特朗哥罗字体演化而来的景教体,记录的是《圣经》文选,摘录的是《旧约》中《诗篇》的内容。

通过莫高窟北区考古可以发现,地接西域的敦煌,较早地接受了发源于印度的佛教文化。西亚、中亚文化随着印度佛教文化的东传,也不断传到了敦煌。中西不同的文化都在这里汇聚、碰撞、交融,其结果,必然使敦煌这个地区留下遗迹和遗物。北区的考古发现提供了古代中外文化交流的事实和根据。

彭金章先生在莫高窟北区介绍洞窟情况(倪婉拍摄)

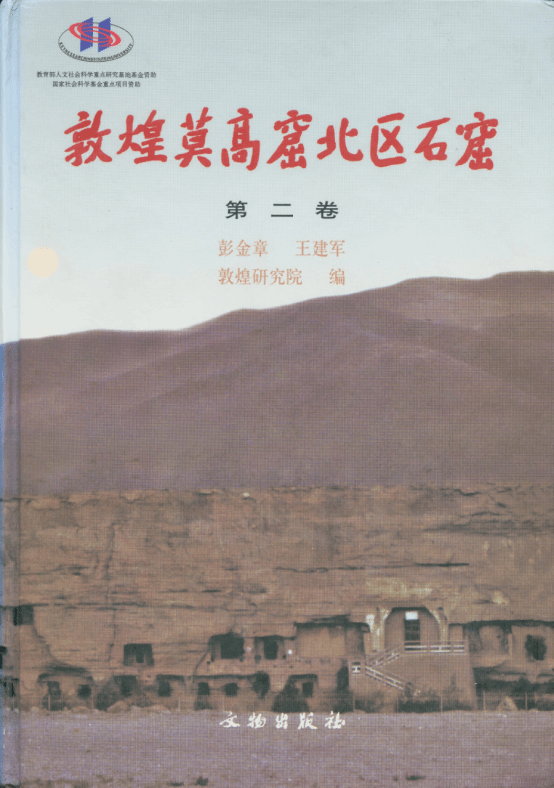

田野考古结束后,老彭就开始对北区洞窟发现的遗迹和遗物进行全面系统的整理、研究,并撰写出版了一百余万字的考古报告《敦煌莫高窟北区石窟》(3卷)。

在老彭之前,也有人搞过北区洞窟的研究,但认为北区没什么东西,不值得考古发据。后来经过他的考察证实了,北区石窟不光发现了文物,还出士了很多过去未曾发现的珍贵的文献和文物,比如西夏文文献、回鹘文木活字、叙利亚文《圣经》等。北区原来是个谜,老彭的考古发掘把洞窟的类型和功能弄清楚了,非常有价值。

他1988年开始北区石窟考古工作的时候已经五十多岁了,六十多岁以后完成了《敦煌莫高窟北区石窟》考古报告,后来又专注于莫高窟南区洞窟内汉密壁画研究。他除考古报告外,还写了不少文章,还当了《莫高窟北区考古论文集》的主编,这本论文集后来在中国香港、法国都出版过,有一定影响。这都是他在1988年到2008年这二十年之间做的事情。

《敦煌莫高窟北区石窟》考古报告

我的老彭走了

老彭这一生不容易。小时候家境贫困,是兄嫂带大的;娶妻生子,两地分居,家也不像个家;自己开创的考古专业为了我而中途放弃;还没等享受天伦之乐,晚年又得了重病。

彭金章先生在敦煌家门口(倪婉拍摄)

他第一次得病是2008年秋天,在兰州检查确诊为直肠癌。

从2008年到最后走的近十年时间,他过得还是很愉快的,有时出去开会,有时出去游玩。老彭很早就喜欢玩微信,那时候我都还不会。他也愿意散步,喂猫,到接待部和年轻人聊聊天。

他2017年第二次生病,来得突然,来势凶险,发展迅速。年初,春节没过完,我就送他去上海住院治疗。确诊老彭患胰腺癌。面对这突如其来的打击,我几乎绝望,浑身无力,实在难以接受。老彭他自己不问是什么病,跟大夫相处得还挺好。我没有勇气告诉他得的是什么病,医生亲自告诉老彭,说你得的是慢性胰腺炎,这个病不太好治,要慢慢治,希望他不要着急。

2017年患病期间的彭金章先生(央视截屏)

我知道他一直在和病痛做抗争,我能做的就是请大夫想办法,缓解他的痛苦。老彭特别坚强,痛到那种程度他也没有叫过一声。一看见医生来查房或看他,他还露出笑容,稍微好一点点就又有求生的希望。

最难熬的就是最后一个月。

有一天,我轻轻摸摸他的额头,他不知道哪里来的力气,抬起身子,把我搂过来吻了一下。他走的那一天早上,我到医院的时候他已经昏迷了,我就大声叫他:“老彭!老彭!老彭!”我一叫,他就流眼泪了。听人说弥留之际听觉是最后消失的,我想他应该是听到了,那是中午12点。

彭金章先生(央视截屏)